Schwangerschaft

Was bedeutet Namensrecht

Unter dem Namensrecht fasst der Gesetzgeber alle Vorschriften zusammen, die den Erhalt eines Namens und der Führung dessen betreffen. Das Namensrecht umfasst dabei alle gesetzlichen Vorschriften, die das "das Recht auf einen Namen" (bürgerliche oder öffentlich-rechtlichen Namensänderung) beinhalten, oder mit „Rechten aus einem Namen" (für natürliche oder juristische Personen) zusammenstehen. Das Namensrecht der Bundesrepublik Deutschland unterliegt verschiedenen Regelungen, die insbesondere durch das Bürgerliche Gesetzbuch festgesetzt wurden.

Welchen Familiennamen erhält das Kind?

Seit dem 1. Juli 1998 sind die Neuregelungen des Gesetzes zur Reform des Kindschaftsrechts in Kraft getreten. Eltern können auf dieser Grundlage einen gemeinsamen Familiennamen für Ihr Kind bestimmen, der nach § 1355 BGB als amtlicher „Ehename“ gilt.

Haben Eltern keinen Ehenamen definiert, ergeben sich in der Praxis folgende Konstellationen:

Die Eltern sind miteinander verheiratet

Sind die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes verheiratet und tragen einen gemeinsamen Familiennamen (Ehenamen), sieht der Gesetzgeber vor, dass auch das Kind diesen Namen erhält. Führen die Ehegatten unterschiedliche Namen, müssen sie gemeinsam entscheiden, ob das Kind den Familiennamen der Mutter oder den Familiennamen des Vaters erhält. Die festgelegte Bestimmung gilt fortfolgend auch für weitere Kinder.

Nicht zulässig ist, dem Kind einen zusammengesetzten Doppelnamen beider Elternteile zu erteilen. Sollten sich die Elternteile wider erwarten nicht auf einen Namen einigen können, überträgt das Familiengericht die Entscheidung einem der beiden Elternteile.

Die Eltern sind nicht miteinander verheiratet

Erwächst der Mutter ein alleiniges elterliches Sorgerecht für das Kind, wird das Neugeborene den Familiennamen tragen, den die Mutter zur Zeit der Geburt führt. Möglich ist jedoch, dass das Kind den Familiennamen des nicht sorgeberechtigten Vaters erhält. Die Bedingung dafür ist einerseits ein entsprechender Wunsch der Mutter und andererseits eine Einwilligung des Vaters. Steht die Sorge für das Kind hingegen beiden Elternteilen gemeinsam zu, müssen sie auch gemeinsam entscheiden, ob das Kind den Familiennamen der Mutter oder des Vaters als Geburtsnamen erhält.

Die Eltern heiraten nach der Geburt

Wurde dem Kind bereits zur Beurkundung der Geburt der Familiennamen der allein sorgeberechtigten Mutter als Geburtsname übertragen, kann dieser nachträglich geändert werden. Notwendig hierfür ist entweder eine gemeinsame, öffentlich beglaubigte Sorgeerklärung der Eltern nach § 1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB durch das Jugendamt oder eine nachträgliche Eheschließung gemäß § 1626a Abs. 1 Nr. 2 BGB.

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Entscheidung über den Familiennamen des Kindes ist innerhalb eines Monats nach der Geburt zu treffen. Läuft die die Frist ab, überträgt das Familiengericht das Bestimmungsrecht automatisch einem Elternteil. Heiraten die Elternteile erst nach der Geburt, ist es möglich, den Geburtsnamen des Kindes binnen drei Monaten nach der Geburt per Antrag neu zu bestimmen.

Was ist beim Vornamen zu beachten

Generell gilt, dass als Vornamen alle Bezeichnungen in Betracht kommen, die ihrem Wesen nach Vornamen sind und das Geschlecht des Kindes erkennen lassen. Der Vorname des Neugeborenen legt der Vater und/oder die Mutter fest und gibt ihn dem Standesamt bekannt. Hierbei ist zu beachten, dass die Anmeldung fristgerecht, also innerhalb eines Monats nach der Geburt, dem zuständigen Standesamt vorliegt (§ 21 a Personenstandsgesetz).

Der Name selbst kann aus einem oder mehreren Vornamen und dem Familiennamen (Nachnamen) bestehen, wobei die Anzahl der Vornamen per Gesetz nicht eindeutig feststeht (3 oder 4 sind noch möglich, 10 aber sicher zu viel). Darüber hinaus darf ein Vorname aus nicht mehr als 28 Zeichen bestehen.

Besitzt eine Person mehrere Vornamen, müssen die Eltern einen Rufname aus einer der Namen bestimmen. Der einmal bestimmte Rufname ist keine endgültige Entscheidung und kann im Nachhinein geändert werden. Zu beachten gilt es darüber hinaus, dass zwei Vornamen, die per Bindestrich verbunden wurden, als ein Name gelten. Auch müssen zu offiziellen Anlässen oder im offiziellen Schriftverkehr alle Vornamen angegeben werden. Ist der Vorname erst einmal beim Standesamt beurkundet, gilt das Namensrecht als unwiderruflich ausgeübt.

Weitere Fälle

Einbenennung

Ein Kind kann den Ehenamen eines sorgeberechtigten Elternteils und seines Ehegatten, der nicht Elternteil ist (sogenanntes Stiefelternteil) durch eine öffentlich beglaubigte Erklärung gegenüber dem Standesbeamten erhalten (Einbenennung, § 1618 BGB). Bedingung hierfür ist, dass das Kind in den gemeinsamen Hausstand aufgenommen wurde. Darüber hinaus wird es notwendig, dass der andere leibliche Elternteil der Einbenennung zustimmt, sofern er ein Sorgerecht begleitet oder das Kind seinen Namen führt. Zudem bedarf es auch der Einwilligung des Kindes, wenn dieses das 5. Lebensjahr vollendet hat.

Im Rahmen der Einbenennung ist es möglich, einen Doppelname zu bildet. Eine einmal erfolgte Einbenennung ist zivilrechtlich bindend und auch dann nicht mehr widerrufbar, wenn die Ehe des Elternteils mit dem Stiefelternteil geschieden oder aufgelöst wird.

Vaterschaftsanfechtung

Trägt das Kind den Namen des Mannes als Geburtsnamen, erhält das Kind nach erfolgreicher Anfechtung der Vaterschaft, auf Antrag des Mannes oder nachdem das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet hat den Namen der Mutter (den sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes führte). Ein Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann eine solche Erklärung zudem nur höchstpersönlich abgeben.

Kündigungsschutz in der Schwangerschaft

Arbeitnehmerinnen, die sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis befinden, sollten sich darüber hinaus bewusst sein, dass Sie zwar vor einer Kündigung geschützt sind, diese jedoch nur für die Dauer des Arbeitsverhältnisses gilt. Der Arbeitsvertrag endet unabhängig von einer Schwangerschaft, sobald das Ende der Befristung erreicht ist.

Kündigungsschutz in der Ausbildung

Kindergeld

Das Kindergeld stellt eine staatliche Zahlung an Erziehungsberechtigten dar, die in Deutschland abhängig von der Zahl und dem Alter der Kinder geleistet wird. Mit dem Kindergeld unterstützt die Bundesregierung Familien mit Kindern, trägt zu ihrer finanziellen Entlastung bei und sichert die Grundversorgung des Kind von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr (und in Sonderfällen darüber hinaus). Das Kindergeld ist von der Anzahl der Kinder abhängig und wird für die ersten beiden Kinder pauschal und ab dem dritten Kind gestaffelt ausgezahlt.

Höhe des Kindergeldes

In Folge der letzten Erhöhung des Kindergeldes im Jahr 2010 besteht für Eltern aktuell (2013) ein monatlicher Anspruch in Höhe von 184 Euro für das erste und zweite Kind, 190 Euro für das dritte und 215 Euro ab dem vierten und für jedes weitere Kind. Können Eltern mit ihrem Einkommen lediglich den eigenen Unterhalt decken, besteht die Möglichkeit der Beantragung des so genannten Kinderzuschlages. Dieser beträgt abhängig von der individuellen finanziellen Situation bis zu 140 €uro und gilt für jedes im Haushalt lebende Kind.

Anspruch auf Kindergeld

Der Anspruch auf Kindergeld basiert auf Grundlage zweier Rechtsprechungen: Einerseits genießen steuerpflichtige Personen einen Anspruch auf Kindergeld vor dem Hintergrund des Einkommensteuergesetzes, andererseits erwächst nicht steuerpflichtige Personen einen Anspruch auf Kindergeld auf Basis des Bundeskindergeldgesetz. Für Kinder, die wegen fehlendem Ausbildungsplatz eine Berufsausbildung nicht beginnen oder fortsetzen, gelten darüber hinaus dieselben Voraussetzungen wie für Kinder, die sich in Ausbildung befinden.

Seit dem 1. Januar 2012 entfiel zudem die Einkommensgrenze für über 18-jährige Kinder. Durfte das Kindeseinkommen bis dato die Grenze von 8.004 Euro im Jahr nicht übersteigen, muss nach neuer Regelung nur nach einer ersten Berufsausbildung oder einem Studium nachgewiesen werden, dass das Kind nicht mehr als 20 Stunden pro Woche in einem Nebenjob erwerbstätig ist.

Der Antrag auf Kindergeld kann grundsätzlich für jedes Kind gestellt werden. Um einen positiven Bescheid zu erlangen, müssen die nachfolgenden Kriterien berücksichtigt sein:

- das Kind darf das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

- das Kind befindet sich in einer Ausbildung und darf das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben- das Kind ist arbeitslos und hat das 21. Lebensjahr noch nicht erreicht

- es handelt sich um ein berechtigtes Interesse an Kindergeld (schließt Pflege- und Adoptivkinder ein)

- der Antragsteller ist Deutscher Staatsbürger

- der Antragsteller kann seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland nachweisen

- beim Antragsteller handelt es sich um einen im Ausland lebender Staatsbürger, der in Deutschland unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig ist oder so behandelt wird oder

- der Antragsteller ist ein Ausländer, der in Deutschland eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung genießt

Achtung: Das Ende der Anspruchszeiten auf Kindergeld kann sich nach hinten verschieben, wenn dem Kind Aufenthaltszeiten für Wehr- beziehungsweise Zivildienstes in der Vergangenheit entstanden. Für ein volljähriges Kind muss das Kindergeld neu beantragt werden.

Auszahlungstermine für das Kindergeld

Als Auszahlungstermin für das Kindergeld wird der Termin bezeichnet, an dem die Familienkasse die Auszahlung für den jeweiligen Monat anweist. Der Zeitpunkt für die monatliche Überweisung hängt von der Kindergeldnummer ab. Kindergeldendnummern mit beispielsweise der Endziffer 0 erhalten Auszahlungen am Anfang des Monats, Kindergeldendnummer mit der Endziffer 9 am Ende. Sollte Ihnen Ihre Kindergeldnummer nicht bekannt sein, können Sie diese dem Schreiben der Familienkassen oder dem Kontoauszug entnehmen.

Im Übrigen muss die Überweisung des Kindergeldes per se nicht an die Eltern erfolgen. Vor allem für Kinder, die selbst auf das Kindergeld angewiesen sind (in der Regel Studenten oder Auszubildende), besteht die Möglichkeit, die Auszahlung per Antrag auf Abzweigung auf das eigene Konto zu erhalten. Sollte das Kindergeld nicht durch die Familienkasse, sondern durch eine Gehaltszahlung oder Besoldungsstelle des öffentlichen Dienstes erfolgen, werden die Kindergeldzahlungen mit dem Lohn beziehungsweise dem Gehalt des jeweiligen Monats ausgezahlt.

Wenn Sie als Arbeitnehmerin schwanger werden, sollten Sie Ihren Arbeitgeber so schnell wie möglich über die Schwangerschaft informieren. Denn ohne die Anzeige beim Arbeitgeber haben Sie keine Ansprüche, die aus gestzlichen Regegelungen für schwangere Arbeitnehmerinnen resultieren.

Da die aus einer Schwangerschaft entstehenden Ansprüch breit gefächert und dadurch nicht immerübersichtlich sind, haben wir versucht, einen Überblick über die wichtigsten rechlichen Grundlagen zu schaffen. Gern können Sie hierzu auf unseren Seiten stöbern oder einem der untenstehenden Links folgen.

Steuerliche Entlastung für Eltern

Mutterschutz

Der Mutterschutz begründet sich auf dem Mutterschutzgesetz, dessen Ziel es ist, den Arbeitgeber mit geeigneten Maßnahmen gegen arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und Unfälle bei der Arbeit zu schützen. Im Mutterschutz werden alle gesetzlichen Vorschriften vereint, die dem Schutz der Mutter vor und nach der Geburt dienen. Zu den angesprochenen Maßnahmen zählen unter anderem Beschäftigungsverbote vor und nach der Geburt, der Kündigungsschutz für Schwangere und Mütter nach der Geburt, sowie eine Mutterschaftsversicherung in Form der Lohnfortzahlung während des Arbeitsverbotes sowie darüber hinaus.

Beschäftigungsverbot

Zum Schutz der Schwangeren vor Arbeiten, die die Gesundheit und das Wohlergehen des Kindes gefährden, räumt das Mutterschutzgesetz eine Reihe an Vorschriften ein, welche den Tätigkeitsumfang der Schwangeren teilweise oder vollständig begrenzen. So darf eine schwangere Mitarbeiterinnen beispielsweise keinerlei Aufgaben übernehmen, die mit dem regelmäßigen Heben von Gegenständen mit einem Gewicht von mehr als fünf Kilo in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus ist der werdenden Mutter verboten, mit gesundheitsschädlichen Stoffen zu arbeiten sowie Tätigkeiten in Staub, Hitze und Lärm durchzuführen. Akkordarbeit sowie das Bedienen eines Beförderungsmittels sind nach dem dritten Monat generell verboten.

Sollten Sie sich weitere Informationen zu Verboten benötigen, können Sie diese gern im §3 (Beschäftigungsverbot) und §4 (weitere Beschäftigungsverbote) des Mutterschutzgesetzes nachlesen. Hier finden Sie das Gesetz zum Download.

Beschäftigungsverbot - Fristen vor und nach der Entbindung

Neben den allgemeinen Einschränkungen zur Tätigkeit, ist die werdende Mutter vor und nach der Entbindung durch ein generelles Beschäftigungsverbot geschützt. Die vom Gesetzgeber festgelegten Zeiten gelten hierbei über alle Branchen hinweg und werden bundeseinheitlich angewandt. Das Gesetz sieht dabei vor, dass eine schwangere Mitarbeiterin ab sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin sowie acht Wochen nach der Entbindung von der Arbeitspflicht zu befreien ist.

Sollte eine Mehrlingsgeburt anstehen, verlängert sich die Freistellungsfrist nach der Geburt auf eine Dauer von 12 Wochen (§6 Mutterschutzgesetz). Erblickt das Kind vor dem errechneten Geburtstermin das Licht der Welt, verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung gemäß der Gesetzesgrundlage um die Anzahl der Tage, die von der Mutter wegen der vorzeitigen Geburt nicht in Anspruch genommen wurden.

Möchte die Arbeitnehmerin die Arbeitsfreistellung nicht wahrnehmen und Ihre Tätigkeit weiterhin freiwillig ausführen, muss Sie Ihre Entscheidung dem Arbeitgeber per schriftlichen Einspruch mitteilen. Der Arbeitgeber muss dem Einspruch Folge leisten und die Arbeitnehmerin bis zur Entbindung beziehungsweise bis zum Wiederruf Ihres Einspruches weiter beschäftigen.

Urlaubsanspruch

Analog der Verlängerung der Frist nach der Entbindung wird mit dem Anspruch auf Urlaub verfahren. Die Gesetzesgrundlage besagt, dass ein Urlaubsanspruch für die gesamte Dauer der Schwangerschaft sowie den nachfolgenden Mutterschutz besteht. Kann die schwangere Arbeitnehmerin einen Teil des Urlaubs nicht nutzen, wird dieser auf die Zeit nach dem Mutterschutz im laufenden oder nächsten Jahr übertragen.

Lohnfortzahlung

Der Anspruch auf Verdienstausfall während des Mutterschutzes wird vom Arbeitgeber, der Krankenkasse oder von Familienfonds erstattet und sichert die Lohnfortzahlung für die schwangere Arbeitnehmerin. Gemäß aktueller Richtlinien erhält die Arbeitnehmerin ein Mutterschaftsgeld von 13 Euro, wenn Sie Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung ist. Die Pflicht des Arbeitgebers besteht darin, das Mutterschaftsgeld bis zur Höhe des vorherigen, täglichen Nettogehalts aufzustocken. Die Höhe der Zahlung wird aus dem Durchschnittsgehalt der letzten drei Arbeitsmonate sowie der Überstunden vor dem Mutterschutz errechnet.

Ist die Arbeitnehmerin Mitglied einer privaten Krankenversicherung, erhält Sie eine einmalige Zahlung in Höhe von 210 Euro für den gesamten Zeitraum des Mutterschutzes. Analog gesetzlich Versicherten übernimmt der Arbeitgeber auch für Privatversicherte den Differenzbetrag zwischen 13 Euro und dem durchschnittlichen täglichen Nettogehalt.

Mehrlingsschwangerschaft – ein Überblick

Mehrlingsschwangerschaften, bei denen zwei oder mehr Kinder in der Gebärmutter der Schwangeren heranwachsen, kommen statistisch gesehen nur selten vor. Nach der Hellin-Hypothese handelt es sich bei durchschnittlich 1,2 % der Schwangerschaften um Zwillingsschwangerschaften, bei 0,01 % (1:7000) um Drillingsschwangerschaften, bei 0,0002 % (1:600.000) um Vierlingsschwangerschaften und bei 0,000002 % (1:50.000.000) um eine Fünflingsschwangerschaft.

Auf eine Mehrlingsschwangerschaft weißen anfänglich eine besonders hohe Konzentration des Hormons HCG im Blut sowie ein erhöhter Fundusstand (meist am oberen Rand der Gebärmutter) hin. Später werden die Anzeichen deutlicher und ein übergroßer Bauchumfang bzw. auffallend viele Kindsbewegungen werden sichtbar. Spätestens mit der Aufzeichnung von mindestens 2 Herztönen in unterschiedlicher Frequenz steht für die werdende Mutter fest, dass eine Mehrlingsschwangerschaft besteht.

Wie entsteht eine Mehrlingsschwangerschaft?

Eine Mehrlingsschwangerschaft liegt immer dann vor, wenn die werdende Mutter zwei oder mehr Kinder, die innerhalb derselben Schwangerschaft herangewachsen, erwartet. Der Begriff Mehrlingsschwangerschaft wird jedoch nur verwendet, wenn nicht der Spezialfall einer Zwillingsschwangerschaft vorliegt. Als Zwillinge werden dabei Kinder bezeichnet, die am selben Tag gezeugt und meist auch am selben Tag geboren werden. Bei Zwillingen wird in die Formen Eineiige Zwillinge und Zweieiige Zwillinge unterschieden. Die Entstehung von Drillingen und höhergradigen Mehrlingen entspricht dabei der Entstehung von Zwillingen.

Eineiige Zwillinge

Eineiige Zwillinge entstehen, wenn sich die befruchtete Eizelle im Verlauf der Entwicklung in zwei Embryonalanlagen teilt. Der Vorgang wird deshalb auch Zwillingsschlupf genannt. Eineiige Zwillinge bilden sich immer aus einer einzigen befruchteten Eizelle, sie haben das gleiche Erbgut und teilen sich die gleichen Erbanlagen. Aus diesem Grund sehen sich Eineiige Zwillinge in besonderer Weise ähnlich.

Zweieiige Zwillinge

Zweieiige Zwillinge hingegen entstehen, wenn zwei innerhalb eines Zyklus gereifte Eizellen von zwei Spermien des Mannes befruchtet werden. Aus diesem Grund ist es möglich, dass zweieiige Zwillinge ein unterschiedliches Aussehen aufweisen als auch unterschiedlichen Geschlechtern angehören können. In seltenen Fällen verfügt eine Eizelle über zwei Zellkerne, die von Spermien befruchtet werden können. Durch diese Konstellation bilden sich Zwillinge, die einerseits die gleichen mütterlichen Erbanlagen aufweisen, sich aber in den vom Vater geerbten Anlagen unterscheiden.

Werden Mehrlingsschwangerschaften stärker überwacht?

Ja, auf Grund der hohen Wahrscheinlichkeit möglicher Komplikationen ist bei Mehrlingsschwangerschaften eine engmaschigere und intensivere Kontrolle notwendig. Gerade Frauen, die mehr als nur ein Kind erwarten, müssen bereits zu Beginn der Schwangerschaft besonders auf sich achten. Durch das erhöhte Gewicht der Mehrlinge besteht sowohl für die Beine als auch für die Wirbelsäule, die Muskulatur und das Bindegewebe eine erhöhte Belastung. Vermehrt treten auch Schwangerschaftsbeschwerden wie Rückenschmerzen, Verstopfungen, Blutstauung in den Venen der Beine, Bluthochdruck und Kreislaufbeschwerden, Blutarmut (Anämie) oder Schlaflosigkeit auf.

Vor diesem Hintergrund werden die Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchungen in kürzeren Abständen durchgeführt, um Ärzten zudem eine schnelleres eingreifen zu ermöglichen. Sollte sich beispielsweise eines der Kinder, die sich eine Plazenta teilen, deutlich schneller als seine Geschwisterchen entwickeln, kann das Ungleichgewicht im Rahmen der intensiveren Kontrolle erkannt und durch eine spezielle Behandlung ausgeglichen werden. Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass sich die Größe der Kinder mit zunehmendem Schwangerschaftsalter unterschiedlichen entwickelt und sich die Kinder dadurch einengen bzw. gefährden können.

Insgesamt betrachtet versuchen Ärzte mit regelmäßigen Kontrollmaßnahmen, eine Mehrlingsschwangerschaft so lange wie möglich zu erhalten. Denn jeder Tag mehr im Körper der Mutter gibt den Kindern die Zeit, sich so weit wie möglich zu entwickelt sind und für das Leben nach der Geburt zu rüsten. Durch intensive Kontrollen ist es zudem möglich, die Anzeichen einer frühzeitigen Geburt zu erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (z.B. Gabe von Medikamenten um die Lungen schneller reifen zu lassen) vermeintliche Komplikationen zu bekämpfen. Fast immer werden betroffene Mütter auf Grund der engmaschigen Vorsorgeschon wesentlich früher Stationär in einer Klinik aufgenommen, als dies bei einer unkomplizierten Schwangerschaft mit einem Kind der Fall ist.

Welche Komplikationen können auftreten?

Mehrlingsschwangerschaften werden von Ärzten als Risikoschwangerschaften eingestuft, weil der Schwangerschaftsverlauf für die werdende Mutter als auch für die Mehrlinge eine Reihe an negativen Auswirkungen in sich birgt. So kommt es bei Mehrlingsschwangerschaften häufiger zu einem vorzeitigen Blasensprung oder auf Grund einer Zervixinsuffizienz häufiger zu einer Frühgeburt. Zudem ist die Schwangerschaftsdauer abhängig von der Anzahl der heranwachsenden Kinder kürzer. Während eine normale Schwangerschaft durchschnittlich 267 Tage dauert, verkürzt sie sich die Dauer bei Zwillingen auf etwa 262 Tage und bei Drillingen auf etwa 247 Tage. Des Weiteren kann es bei Mehrlingsschwangerschaften zu Fehlbildungen, Fehlgeburten, Wachstumsverzögerungen, einen intrauterinen Fruchttod und seltener zu Durchblutungs- oder Ernährungsstörung kommen.

Daher gilt für Mehrlingsschwangerschaften die Regel: Die werden Mutter sollte sich schonen, regelmäßig zu Kontrollen gehen und insbesondere im letzten Drittel der Schwangerschaft körperliche Anstrengungen meiden, da diese frühzeitige Wehen begünstigen.

Was bedeutet PDA?

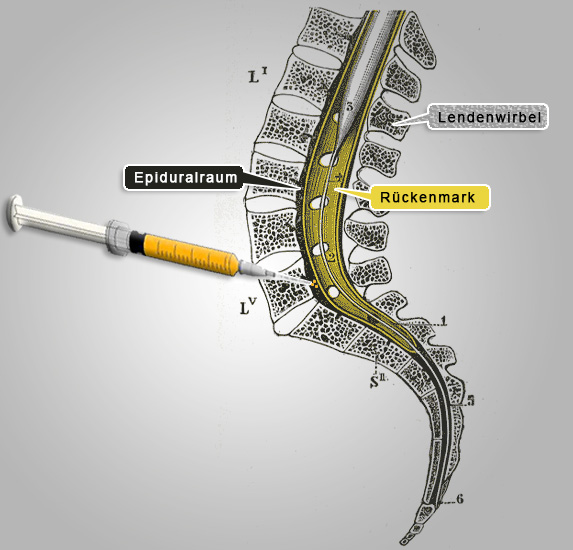

PDA ist eine Abkürzung und steht für die "Periduralanästhesie", die auf Grund der Stelle, an der das Lokalanästhetikum injiziert wird auch "Epiduralanästhesie" genannt wird. (siehe Bild). Die PDA ist eine Form der Regionalanästhesie (Betäubung), die eine zeitweilige und umkehrbare Funktionshemmung von ausgewählten Nervensegmenten bewirkt. Sie führt dabei zu Empfindungslosigkeit, Schmerzfreiheit und einer Hemmung der aktiven Beweglichkeit im betäubten Körperabschnitt und ermöglicht dadurch die Durchführung ansonsten schmerzhafter medizinischer Prozeduren.

PDA ist eine Abkürzung und steht für die "Periduralanästhesie", die auf Grund der Stelle, an der das Lokalanästhetikum injiziert wird auch "Epiduralanästhesie" genannt wird. (siehe Bild). Die PDA ist eine Form der Regionalanästhesie (Betäubung), die eine zeitweilige und umkehrbare Funktionshemmung von ausgewählten Nervensegmenten bewirkt. Sie führt dabei zu Empfindungslosigkeit, Schmerzfreiheit und einer Hemmung der aktiven Beweglichkeit im betäubten Körperabschnitt und ermöglicht dadurch die Durchführung ansonsten schmerzhafter medizinischer Prozeduren.

Nabelschnurblut - wertvoll auch nach der Schwangerschaft

Immer häufiger werden Eltern vor der Geburt gefragt, ob Sie das Nabelschnurblut ihres Kindes aufbewahren wollen. Was Nabelschnurblut ist und warum und wie es aufbewahrt werden sollte, ist jedoch den wenigsten Paaren bewusst. Um bestehende Unklarheiten auszuräumen und um ein wenig Licht ins Dunkel bringen, finden Sie nachfolgend die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Was ist Nabelschnurblut?

Nabelschnurblut, das auch als Plazentarestblut bezeichnet wird, ist kindliches Blut, das sich nach der Abnabelung noch in der übriggebliebenen Nabelschnur sowie der Plazenta befindet. Ende der 1980er Jahre wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass Nabelschnurblut gerade am Ende der Schwangerschaft reich an Stammzellen ist - und diese Stammzellen sind es, die die Fähigkeit besitzen, Blut-, Nerven-, Leber-, Blutgefäß-, Muskel-, Knochen-, Knorpel- und Inselzellen zu entwickeln.

Stammzellen - der natürliche Alleskönner

Stammzellen sind Zellen, deren Funktion vom Körper noch nicht festgelegt wurde. Damit besitzen sie die Fähigkeit, sich zu allen spezialisierten Zellen wie beispielsweise Nerven-, Leber- oder Herzmuskelzellen weiter zu entwickeln. Stammzellen, entweder aus dem Knochenmark oder aus Nabelschnurblut gewonnen, werden benutzt, um Verletzungen oder Schäden in Zellen zu reparieren. Normalerweise besitzt ein ausgewachsener Mensch Milliarden von Stammzellen im Knochenmark, die beispielsweise dafür sorgen, das Blut erneuert wird, sich die Haut nach einem Sonnenbrand regeneriert oder die Knochen nach einem Bruch wieder zusammenwachsen. Insbesondere für das Baby sind Stammzellen in der Schwangerschaft von herausragender Bedeutung, denn ohne sie werden Organe nicht gebildet bzw. Knochenskelett und Gliedmaßen nicht heranwachsen.

Aus medizinischer Sicht kommen Stammzellentherapien immer dann zur Anwendung, wenn sich der Körper durch Krankheit, Alter oder Unfall nicht mehr selbst regenerieren kann. Aus diesem Grund sind sie bei Medizinern und Forschern heiß begehrt, denn sie eröffnen ganz neue Möglichkeiten. So ist beispielsweise die Behandlung mit blutbildenden Stammzellen bei Blutkrebs (Leukämie) bereits seit Jahrzehnten fest in der Medizin etabliert. Andere Anwendungsfelder ergeben sind beispielsweise für Herzinfarktpatienten, im Rahmen von Knochen- und Knorpelersatzoperationen oder bei Kindern mit Herzfehlern, für die aus Stammzellen Herzklappen hergestellt werden.

Warum das Nabelschnurblut sichern?

Wenn es um Stammzellen geht, stehen Mediziner oft vor der Frage, ob diese aus dem Knochenmark, oder aus vorhandenem Nabelschnurblut entnommen werden sollen. Die Antwort ist recht einfach, denn Nabelschnurblut-Stammzellen haben gegenüber Knochenmark-Stammzellen eine Reihe an Vorteilen: Nabelschnurblut-Stammzellen sind risikoarm zu gewinnen, sie weisen eine geringere Verunreinigung mit vorhandenen Viren bzw. Tumorzellen auf, sie sind sofort verfügbar (durch Kryokonservierung), sie sind besser verträglich wenn HLA-Merkmale von Spender und Empfänger nicht übereinstimmen, sie können im Bedarfsfall einfacher bereit gestellt werden (ohne aufwändige Koordinierung zwischen Knochenmarkentnahmezentrum und Transplantationszentrum), sie besitzen ein hohes Vermehrungspotenzial und haben ein geringeres Risiko für chromosomale Veränderungen und Mutationen.

Stammzellen aus eigenem oder fremdem Nabelschnurblut?

Die Beantwortung der Frage hängt von der Erkrankung des Patienten ab. Generell sind eigene Stammzellen natürlich besser, da sie optimal vertragen werden, schneller verfügbar sind, keine Nebenreaktionen auslösen und der Patient im Nachgang nicht viele Jahre lang ein Medikament einnehmen muss. Speziell wenn es um Therapien mit Regeneration von Gewebe oder perspektivisch um die Herstellung von Organen geht, sind die eigenen Stammzellen das Mittel der Wahl.

Natürlich gibt es auch Ausnahmen von der Regel. So werden beispielsweise bei Leukämien Stammzellen von passenden Spendern trotz der Nebenwirkungen bevorzugt.

Nabelschnurblut spenden oder fürs eigene Kind einlagern?

Derzeit stellen deutschlandweit rund 150 Geburtskliniken die Möglichkeit einer Spende von Nabelschnurblut zur Verfügung. Dabei wird ein Teil der Spenden an das internationale Stammzellregister übergeben und der andere Teil passenden Patienten zur Verfügung gestellt. Sollte eine Einlagerung der Stammzellen für das eigene Kind bei einer privaten Nabelschnurblutbank in Betracht gezogen werden, müssen die Kosten selbst getragen werden. Diese betragen zum aktuellen Stand rund 2500€ für eine Dauer von 20 Jahren. Auch wenn die private Einlagerung eine Frage des Geldes ist, stehen im Falle des Falles eigene, gesunde und junge Nabelschnurblut-Stammzellen für eine Therapie zur Verfügung. Darüber lohnt es sich zumindest nachzudenken.

... für die Gesundheit Ihres Kindes vorsorgen

Was ist das Alpha-Fetoprotein (AFP)

Das Alpha-Fetoprotein (AFP) ist ein Protein, das während der Entwicklung des Embryos im Verlauf der Schwangerschaft gebildet wird. Die Produktion des Proteins beginnt, wenn der Fetus rund 4 Wochen alt ist. Von da an steigt die Konzentration des Proteins bis zur sechzehnten Schwangerschaftswoche an und stoppt nahezu vollständig nach der Geburt. Bei einem Erwachsenen liegt der Anteil von Alpha-Fetoproteinen gewöhnlich bei weniger als 40 ng/ml.

Da der Anteil des Alpha-Fetoprotein im Blut während der Schwangerschaft zwischen hohen und niedrigen Werten wechselt, kann dessen Analyse zur Prognose von Krankheiten (pränatale Diagnose) beim Kind herangezogen werden.

Wozu dient die Untersuchung in der Schwangerschaft

Durch eine Untersuchung des Blutes der Mutter auf Alpha-Fetoproteine steht Ärzten im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge ein chemisches Nachweisverfahren zur Verfügung, das zur Erkennung von Feten mit Verschlussdefekten (offener Rücken, Spaltwirbel, Bauchwanddefekte...) dient. Sehr hohe AFP-Konzentrationen im mütterlichen Blut oder im Fruchtwasser weisen dabei auf einen Verschlussdefekt des ungeborenen Kindes hin. Niedrige AFP-Werte gelten zwischen der 14. und 20. Schwangerschaftswoche als möglicher Hinweis auf ein Down-Syndrom (Trisomie-21) oder Edwards-Syndrom (Trisomie-18) hin. Die Genauigkeit (Sensitivität) des Tests liegt bei rund 70 Prozent, die Sicherheit (Spezifität) wird mit knapp 98 Prozent angegeben.

Falls Sie sich für einen AFP-Test entscheiden, sollten Sie beachten, dass die Aussagekraft der Untersuchung in hohem Maße abhängig ist von der richtigen Bestimmung der tatsächlichen Schwangerschaftswoche/des tatsächlichen Alters des Fetus sowie von der exakten Bestimmung des AFP-Wertes im Labor.

Wann und wie wird die Untersuchung durchgeführt?

Der Alpha-Fetoprotein-Wert (AFP-Wert) wird im Rahmen des sogenannten Triple-Tests ermittelt. Der Triple-Test selbst ist eine freiwillige Untersuchung während der Schwangerschaft und sollte laut Vorgaben zwischen der 15. und 18. Schwangerschaftswoche (14+0 bis 17+6), in Ausnahmefällen bis zur 20. Schwangerschaftswoche (19+6), stattfinden. Da es sich um eine freiwillige Untersuchung handelt, werden die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen. Sollten Sie den Triple-Test für sich ins Auge fassen, müssen Sie mit Kosten in Höhe von 45€ - 80€ rechnen.

Für die spätere Laboruntersuchung ist es notwendig, dass der Schwangeren Blut entnommen wird. Dieses entstammt in der Regel einer der beiden Armvenen und wird im Labor hinsichtlich der Konzentration des Alpha-Fetoproteins analysiert. Die ermittelten Werte werden daraufhin an den behandelnden Arzt zur Auswertung übermittelt. Im Übrigen ist der behandelnde Arzt verpflichtet, Ihnen vor der Untersuchung eine ausführliche und verständliche Beratung über die Vor- und Nachteile des Screening zu geben. Zu dieser Aufklärung gehört auch der Hinweis, dass allein durch die Untersuchung keine Diagnosestellung möglich ist. Treten Verdachtsmomente auf, sollten weitere, zum Teil invasive Schritte (Amniozentese, Chorionzottenbiopsie) folgen, um eine endgültige Diagnose zu erhalten.

Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren?

Um eine deutschlandweit einheitliche Beurteilung der Werte zu garantieren, wurden medizinische Leitlinien für die AFP-Normal- und Grenzwerte festgesetzt. Nach ihnen gelten Werte oberhalb des 2,5 fachen des Normalwertes als erhöhte Werte, Werte bis zum 2,5 fachen als normal und Werte unterhalb des Normalwertes als zu niedrig. Zu beachten gilt allerdings, dass der AFP-Normalwert stark abhängig von der Schwangerschaftswoche ist. So ist beispielweise ein Wert von 70 U/ml für die 20. Woche noch in Ordnung, für die 16. wäre der Wert jedoch zu hoch. Der nachfolgenden Tabelle können Sie die Normalwerte für die jeweilige Schwangerschaftswoche entnehmen.

16. SSW: 25,6 IE/ml

17. SSW: 28,2 IE/ml

18. SSW: 33,4 IE/ml

19. SSW: 40,3 IE/ml

20. SSW: 43,7 IE/ml

21. SSW: 46,0 IE/ml

* IE = Internationale Einheit

erhöhte Werte

Ist der AFP-Wert im Blut erhöht, ist die Wahrscheinlichkeit auf das Vorliegen einer Missbildung bzw. eines Verschlussdefektes (offener Rücken, Spaltwirbel...) noch relativ gering. Sollten ähnliche Erhöhungen des AFP-Wertes auch bei einer Fruchtwasseruntersuchung festgestellt werden, ist die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens einer der oben beschriebenen Neuralrohrschlussstörungen sehr hoch.

zu niedrige Werte

Ist der AFP-Wert im Blut zu niedrige, kann dies auf das Vorliegen einer Trisomie 21 (Down-Syndrom, Mongolismus) hindeuten. Der AFP-Wert liegt bei Trisomie 21 bei etwa 80 Prozent des Wertes von Normalschwangerschaften und tritt bei 1 von 700 Lebendgeburten auf. Bei Trisomie 18 (Edwards-Syndrom) liegt der AFP-Wert meist unter 60 Prozent des Normalwertes und tritt bei rund 1 von 5000 Lebendgeburten auf. Auch bei anderen Problemen des Feten während der Schwangerschaft kann der AFP-Wert erniedrigt sein.

Was ist eine PAPP-A bzw. freie ß-HCG Untersuchung?

Bei beiden Methoden handelt es sich um Blutuntersuchungen, die zur Abschätzung des Risikos für eine Chromosomenstörung beim zu erwarteten Kind herangezogen werden. PAPP-A bedeutet pregnancy associated plasma protein A und ist ein Hormon, das im Blut der Schwangeren vorkommt. Durch Feststellung von Abweichung der ermittelten Werte für das Hormon von der Norm kann auf eventuelle Fehlbildung beim Fötus geschlossen werden.

Beim freien ß-hCG handelt es sich um eine freien β-Untereinheit des Schwangerschaftshormons humanes Choriongonadotropin (HCG), welches hin und wieder auch als Beta-HCG bezeichnet wird. Bei freiem ß-hCG handelt es sich, wie auch beim PAPP-A, um ein Hormon (spezifischen Schwangerschaftsenzym), das während der Schwangerschaft von einem Teil der Plazenta gebildet wird. Abweichungen von der Norm lassen auch beim ß-HCG auf Fehlbildungen beim Fötus schließen.

Warum wird die Untersuchung durchgeführt?

Da mit zunehmendem Alter das Risiko für die Geburt eines Kindes mit Chromosomenstörungen steigt, wird im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen ein Screening (Messung der Hormonkonzentration im Blut) hinsichtlich PAPP-A und ß-HCG durchgeführt. Das Screening (sogenannter Double-Test) liefert im Gegensatz zu beispielsweise dem Streptokokken-Test keine gesicherte Diagnose, sondern ermittelt eine statistische Wahrscheinlichkeit für eine Beeinträchtigung des Kindes. Um eine gesichertere Aussage geben zu können, wird das Screening aus diesem Grund während der Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung meist in Kombination mit einer Nackentransparenzmessung durchgeführt (Triple-Test).

Wie bereits angesprochen handelt sich beim PAPP-A und ß-HCG Screening nicht um eine vorgeburtliche Chromosomendiagnostik, sondern um eine Risikokalkulation. Vor diesem Hintergrund kann ein unauffälliger Befund eine fetale Chromosomenstörung genauso wenig ausschließen, wie ein auffälliger Befund diese beweisen kann. Sollten Sie sich unsicher sein, empfiehlt es sich zur weiteren Abklärung eine Chorionzottenbiopsie oder eine Fruchtwasserpunktion vornehmen zu lassen.

Wann werden die Untersuchungen durchgeführt?

Das Screening nach PAPP-A und freiem ß-HCG wird im Verlauf des ersten Schwangerschaftstrimesters, normalerweise in der Zeit zwischen der 10+0 und 13+6 SSW. durchgeführt. Es handelt sich bei dem Screening jedoch um keine Routineuntersuchung während der Schwangerschaft, sodass es nur dann durchgeführt wird, wenn Sie bzw. das Elternpaar dies ausdrücklich wünschen. Dementsprechend handelt es sich bei der Untersuchung auch um keine Leistung, deren Kosten die Krankenkasse übernimmt. Mit durchschnittlich 35€ ist das Screening aber eine Maßnahme, die durchaus erwägenswert ist.

Was wird bei Untersuchung gemacht und wie sind die Ergebnisse zu deuten?

Beim PAPP-A und ß-HCG Screening wird Ihnen aus einer der Venen Blut entnommen. Mittels Laborbearbeitung wird aus dem Blut ein Serum extrahiert, welches die beiden Hormone enthält. Ein Labormitarbeiter übernimmt daraufhin die Bestimmung der Parameter für PAPP-A und das freie ß-HCG. Die ermittelten Werte werden daraufhin an den behandelnden Arzt weitergegeben, der diese mit einer Normtabelle vergleichen und eventuelle Abweichungen bestimmen kann.

Sollte der Vergleich einen niedrigeren PAPP-A-Wert als den Normwert ergeben, so kann dies mit verschiedenen fetalen Chromosomenveränderungen, insbesondere aber mit Trisomie 21 in Verbindung stehen. Beim Edwards-Syndrom (Trisomie 18) oder einer Triploidie (Verdreifachung aller Chromosomen) liegen die PAPP-A-Werte in der Regel noch weit niedriger, meist befinden sie sich sogar an der Nachweisgrenze.

Für das Hormon hCG bzw. das freie β-hCG ist bei einem doppelten Wert eine Trisomie 21 möglich, für fetale Trisomie 18 spricht ein extrem niedriger Wert. Zudem kann ein sehr niedriger Wert auch auf fetale Verschlussdefekte, Neuralrohrdefekte oder Bauchwanddefekte hinweisen.

Insgesamt betrachtet und mit Blick auf die Statistik kann mit beiden Untersuchungen etwa 60% der Feten mit einer Chromosomenstörung erkannt werden.

Was ist Lues venera?

Lues venera, auch Syphilis genannt, ist eine gefährliche Geschlechtskrankheit, die in vielen Fällen unerkannt bleibt. Bei Syphilis handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die zur Gruppe der sexuell übertragbaren Erkrankungen zählt. Der Auslöser für eine Syphilis ist das Bakterium Treponema pallidum, welches hauptsächlich durch Schleimhautkontakt bei sexuellen Handlungen übertragen wird.

Das Erscheinungsbild der Krankheit ist vielfältig. Anfänglich muss mit schmerzlosen Schleimhautgeschwüren und Lymphknotenschwellungen gerechnet werden. Bei einem kleinen Teil der Infizierten ist ein chronischer Verlauf möglich, bei dem die Haut sowie die Organe befallen werden. Das Endstadium ist gekennzeichnet durch eine Zerstörung des zentralen Nervensystems.

Warum ist Syphilis (Lues) während der Schwangerschaft gefährlich?

Die Syphilis (Lues) verläuft in mehreren Stadien und kann betroffene Personen, wie oben beschrieben, schwer krank machen. Von Anfang des vierten bis zum Ende des fünften Schwangerschaftsmonats besteht die Möglichkeit, dass die Syphilis-Erreger von der Mutter via Plazenta auf das Ungeborene übertragen werden. Tritt der Fall ein, wird die Entwicklung des Ungeborenen gestört. Mit Syphilis geborene Kinder müssen mit verschiedenen Komplikationen wie beispielsweise einer Veränderungen der Haut oder vergrößerten Organen rechnen. Ebenso wird die Entwicklung der ersten Monate erheblich verzögert. Um eine Ansteckung des Kindes zu verhindern, wird mittels Blutuntersuchung nach dem Erreger der Syphilis gesucht und bei dessen Feststellung eine Penicillin-Behandlung eingeleitet.

Wie wird auf Syphilis (Lues) getestet?

Da das Immunsystem des Menschen auf eine Syphilis-Infektion mit zwei Antikörper-Formen (unspezifische und spezifische Antikörper) reagiert, werden für diese unterschiedliche Test genutzt. Der Normalfall ist eine Untersuchung des Blutes hinsichtlich beider Antikörperarten. Hierfür wird der Schwangeren während einer der routinemäßigen Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung Blut entnommen. Werden Antikörper nachgewiesen, liegt ein Infekt mit Syphilis vor. Befindet sich die Syphilis während der Untersuchung bereits in einem mittleren Stadium, kann der Arzt auch Sekret aus nässenden Hautveränderungen entnehmen und dieses unter dem Mikroskop hinsichtlich der Syphilis-Erreger untersuchen.

Egal welches Verfahren zur Anwendung kommt, die Diagnose ist als verlässlich anzusehen. Positive Ergebnisse werden daraufhin im Mutterpass eingetragen. Oft findet dafür noch die Bezeichnung TPHA-Test (Treponema pallidum-Hämagglutionationstest) Anwendung.

Wie wird Syphilis therapiert?

Liegt eine Ansteckung vor, wird eine Therapie mit dem Antibiotikum Penicillin notwendig. Zum aktuellen Stand ist die Therapie zu 100 Prozent wirksam, da bis dato keine resistenten Syphilis-Erreger bekannt sind. Sollte der Patient eine Penicillin-Allergie aufweisen, kann die Therapie auch mittels anderer Antibiotika wie Erythromycin oder Doxycyclin vorgenommen werden.

Die Dosis und die Dauer der Syphilis-Therapie richten sich nach dem festgestellten Krankheitsstadium. Insbesondere bei einer länger bestehenden Syphilis besteht aber die Gefahr, dass es zu Beginn der Antibiotika-Therapie zur sogenannten Herxheimer-Reaktion kommt (durch massenhaftes Absterben der Erreger werden Zellgifte frei, die zu Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen führen). Im Übrigen ist die Therapie nicht nur für die Schwangere, sondern auch für den Partner Pflicht.